2024年6月21日、群馬県庁において、去年11月から不適切事案が多数報告されていた桐生市生活保護業務の生活保護施行事務監査(以下特別監査)の結果が報道陣に発表されました。

年一度、定期的に行われる一般監査と異なり、特別監査は①不適切な対応が判明した時、②特異傾向が見られる時、③一般監査に追加の確認作業が必要と見なされた時に行われますが、今回の桐生市の特別監査は①と②が認められたために、今年1月~2月にかけて6日間の立ち入り調査が行われ、記録の確認や現職職員11人の聴き取りなどから分かった事が、群馬県の健康福祉部地域福祉課課長の米沢氏から説明されました。調査内容の説明に加え、県が報道陣の質問に答えた内容をご紹介します。≪小林美穂子≫

【一日1,000円の窓口支給問題について】

当月内に保護費を全額支給していない事案について、県は「公金を当月内に全額支給していないのだとしたら生活保護法第31条第2項に違反していると明確に述べました。

桐生市側は、会計上は全額支給したことにして、私金として利用者の同意の上で(利用者は否定、同意書もない)保護費を預かっていたと主張していますが、その場合は地方自治法第235条の4第2項に違反しており、いずれにしても違法であると断言。

【受領簿のランダム記載】

窓口で分割支給していたケースについて、実際にお金を手渡した日とは異なる日付をランダムに、一部だけ記載する杜撰な事務が慣例化していたことが判明しました。

【他人のハンコを勝手に押印】

ハンコの件は、誰がいつ押したのか、何件あるのか、本人の同意を得た上なのか、そうでないのか、本人のハンコなのか他人のものなのかが分からない。県としては「保管しているハンコを使いましたよね」ということは認定しているのだが、誰がどのようにしてやったかというところまでは特定できなかったので、不適切ではあるが、明確に法律に違反しているとは、県は認定していないということでした。

しかし、この件については、去年、同姓の他人のハンコが同意なく、職員によって受領簿に押印されていたことが分かっており、報道もされているので、県がなぜ違法と認定できないのか首を傾げる思いでした。

【境界層該当措置による却下・仕送りの強要が疑われるもの】

桐生市は他市に比べて境界層該当措置による却下が多いのが特徴。

*境界層該当措置…介護サービス利用中の方が、本来の利用者負担額より低い基準を適用すれば生活保護を必要としなくなる場合に、特別に低い基準を適用する制度。手続きには生活保護申請の却下が必要。

この境界層該当措置で本来の介護サービス料を下げることによって、ご本人の収入が最低生活費を上回れば、生活保護制度を利用しなくて済むようになるのですが、桐生市の境界層該当措置に係わる却下決定については、仕送りの強要が疑われるものや、実態が把握できない事案が70件確認されたということです。以下、事例2件。

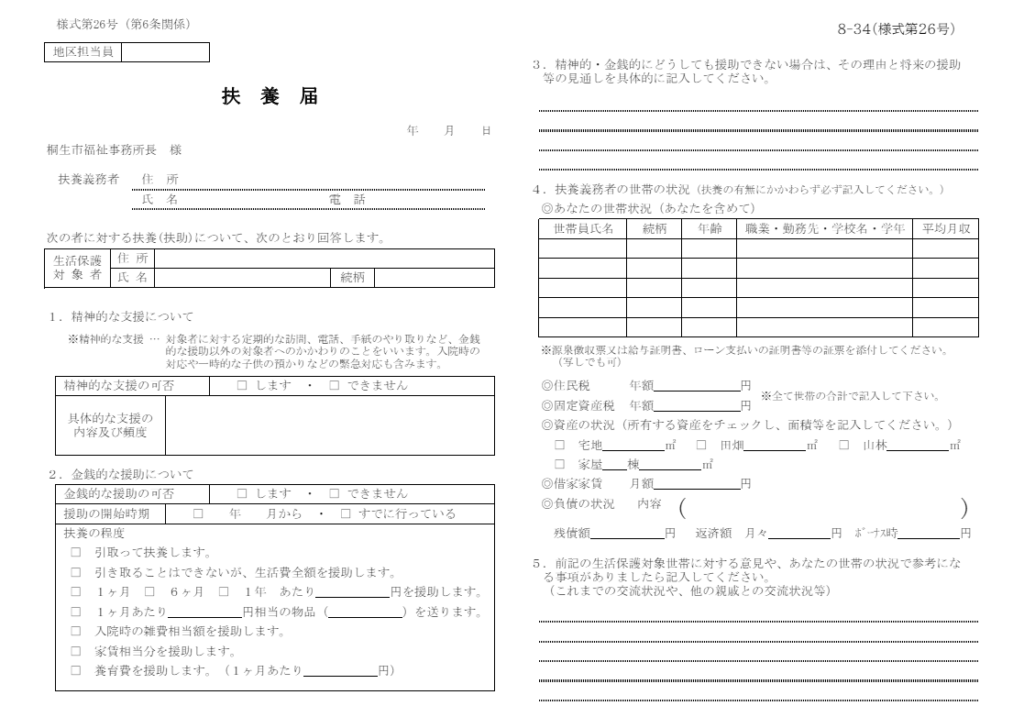

*事例1:行方不明の長男の名前で提出された「扶養届」で収入認定し、3回にわたり生活保護申請を却下。扶養届には「不足分・不足額を援助」と記載されている。ケース記録には「福祉施設職員によって代筆」と記載されており、福祉課は他人が記載した扶養届を元に、事後の援助確認をせずに境界層該当措置の事務処理を行っている点が、県によれば「明らかに不適切」。

*事例2:申請者の姉から届いた扶養届に「援助不可」と一度チェックがしてあり、そのあと「不足額を援助」に訂正されている。仕送りの強要が疑われる。

ちなみに桐生市の扶養届の用紙には、「不足額・不足分を援助する」という項目はありません。親族にこの選択肢を加筆することは到底思いつかないでしょうし、福祉施設にも虚偽の代筆をするメリットは何もありません。謎は深まるばかりです。

県は桐生市の扶養届に「不足分・不足額の援助」と記載されているものが多数確認できたため、明確に金額を書いてもらうよう指摘したそうです。親族により支援金額が明確に記載されていたとしても、福祉事務所はその後きちんと援助がなされているかの確認を毎月取り、最低生活費が保たれていることを確認する義務があります。

【母子世帯の異様な少なさ】

桐生市は過去10年間で生活保護利用者数を半減させてきました。その中でも母子世帯の減少は凄まじいものがあり、2011年度に27世帯だった利用者は、2021年度には2世帯に激減しています。その考えられる理由について、県の見解はこうです。

「もともと母子世帯数が少なく、県全体でも2.5%ほど。6割は高齢者世帯。全国的にも減少警告にある。母子世帯というのは就労できるお母さんが多い。また、児童手当など一定の収入も得られている。桐生市は就労指導に力を入れているから、どうしても就労指導を受けやすい立場ではあったかもしれない。」

この説明に筆者は全く納得していません。なので、減少の背景に厳しい扶養照会があったのではないかと質問したところ、「厳しい扶養照会があったかどうかというと、断定はできないが、疑われる事案は多数見受けられたので、そこは県としても市を指導した。」という回答がありました。

【民間の金銭管理団体による分割支給】

この間、「ほほえみの会」「日本福祉サポート」「社会福祉協議会」による生活保護利用者の厳しい金銭管理が問題視されていますが、これに関しては県には調査権限がなく、ただ、生活保護を扱う実施機関としては被保護者の方が適切に生活が送れるように確認しながら支援していくことが大事であるため、4月25日の厚労省通知を受け、市にも確認するように指導した、という回答に留まりました。

※関連記事

【水際が疑われる事案について】

*事例3:世帯収入が最低生活費以下なのに「家族で協力して生活を送れば困窮に至らないことが確認された」と相談記録に記載されているケース

*事例4:「まずは仕事を見つけてもらうことが最優先」と、就労が申請の条件であるような助言をしているケース。

*事例5:年金の振込額が2万円少なくなって、生活ができないと訴える相談者に、「年金事務所に確認するように助言」と記録に記載されているが、実際には、たとえ年金が2万円多かったとしても、相談者の収入は最低生活費を下回っていたケース。

450件以上の相談記録を調査した結果、上記を含める不必要な指導・助言があった疑い事例が多数(70件以上と回答)確認されました。

【10年間で保護利用者半減に対する県の分析】

「主な要因はやはり申請と保護が開始されたところの減少が大きいかと考える。水際対策が組織的に行われていたかどうかは『水際やってます!』と市が答えるわけではないので確認できなかったが、記録・ヒヤリングの中で(水際的な)事案が多数確認できたので、それが過去10年間の減少要因の一つになっているだろうという分析。」

ここまでが県の特別監査の結果でしたが、申請者の収入を架空にでっちあげてまで境界層該当措置をとらせ、保護申請を却下していたことには驚きや怒りを通り越して、いまだに信じられない思いでいます。事実がフィクションを軽々と猛スピードで追い越し、法律に則って職務を遂行することが大前提である公務員が、いくつもの法に違反し、市民の健康や生活を支える義務を放棄している。そんな桐生市福祉課の姿は浮き彫りになればなるほど、その底知れぬ闇の深さに絶句します。しかし、その酷い対応の数々にはまんべんなく被害者がいることを忘れずに、県にも厚労省にも厳しく指導をしてもらい、声も出せないでいる被害者を早急に救済する必要がありますし、また、いつ、誰が、何をきっかけにこのような福祉運用を始めたのかを調査、解明、説明する責任が国にはあると強く思います。